夜、寝る前についスマホを触ってしまう。

・本当は睡眠のためによくないと分かっているけれど…

・気づいたら動画やSNSを見ながら寝落ちしてしまう

・枕元にスマホを置いて眠ると、電磁波が気になる

こんな風に思った経験がある方は多いのではないでしょうか。

最近では、「電磁波対策グッズ」も数多く販売されていますが、実際には、誇張された情報や誤解も多く、何を信じればいいのか迷ってしまいます。

電磁波は都市伝説のような話ではなく、電気工学や建築環境学、バウビオロギー(建築生物学)といった分野でも何十年も前から研究されてきた科学的テーマです。

正しい知識を持てば、必要以上に怖がらず、高価なグッズに頼らなくても、安心して眠れるようになります。

本記事では、

・スマホから出る電磁波の正体

・「本当に効果がある習慣」と「無駄な出費になりがちなグッズ」

・今日からできるシンプルな寝室での対策

をまとめてお伝えします。

電磁波とは?誤解されやすいけれど科学的に研究されてきた分野

電磁波という言葉を聞くと、「目に見えないから怖いもの」「体に悪そう」という漠然としたイメージを持つ方が少なくありません。

インターネットやSNSでは、電磁波を過度に危険視する情報や、逆に「まったく心配いらない」と断言する意見など、極端な内容が混在しています。

ですが、電磁波は都市伝説のような存在ではなく、物理学や電気工学の分野で古くから研究されてきた科学的なテーマであり、建築や環境学の分野でも住環境との関連が研究されています。

つまり、正しく理解すれば冷静に向き合えるものです。

電磁波には、三種類ある(電場・磁場・電波)

電磁波とは、電場と磁場が組み合わさって波のように伝わるエネルギーのことです。大きく分けると「電場」「磁場」「電波」の三つに分類されます。

1.電場:電気が流れていなくても、コンセントやコードの周囲に生じる

2.磁場:電気が流れることで生じる。モーターや変圧器などで発生

3.電波(高周波):無線通信に利用される波。スマートフォンやWi-Fi、Bluetoothなどが代表例

特にスマートフォンから出ているのは、この「電波(高周波)」にあたります。

電磁波といっても、種類があるのね。

光や色も電磁波。ブルーライトもその一部

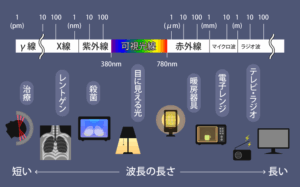

「電磁波」と聞くと、目に見えないものを連想しがちですが、実は私たちが普段見ている光や色、太陽光、赤外線、紫外線、X線などもすべて電磁波の仲間です。また、スマホ画面から出るブルーライトも、波長が短い「可視光線(光の電磁波)」にあたります。

(ThreeBond より引用)

私たちが見ている色も電磁波なんだね!

バウビオロギーなど環境学の分野でも長年研究されてきた

電磁波は「最近になって急に問題視され始めたもの」ではありません。ドイツでは1970年代から「バウビオロギー(建築生物学)」という学問が発展し、人の健康を考えた住環境づくりの中で、電磁波の影響も測定・評価の対象とされてきました(IBN)。

つまり電磁波は、誤解や不安を招きやすい存在である一方で、科学的に長年研究されてきた分野でもあるのです。

スマホから出る電磁波の正体

スマートフォンは日常生活に欠かせない道具ですが、その本体からは常に「高周波(電波)」が放射されています。通話、インターネット通信、Wi-Fi、Bluetoothなど、便利な機能の裏側では常に電波が飛び交っているのです。ここでは、スマホの電磁波がどのように出ているのか、そしてその特徴について整理します。

スマホから出るのは「高周波」

スマホから出る電磁波は、主に高周波(無線通信の電波)です。これらは通話やデータ通信に欠かせないものであり、人体が直接感じ取ることはできません。

電波はスマホの裏側から出ている

スマホ内部にはアンテナが組み込まれており、多くの場合は本体の背面や下部に配置されています。そのため、画面側よりも背面からの放射が強いのが特徴です。寝るときにスマホを枕元に置く場合、背面を体に向けていると不要な曝露を受けやすくなります。

離すだけでリスクは大きく減らせる

電波は距離の二乗に反比例して弱まるという性質があるため、数十センチ離すだけでも曝露量は急激に減少します(ICNIRP, 2020)。

電源を切る、機内モードにする、あるいは50cm〜1m離すだけで曝露量は物理的に激減します。特別なグッズを購入しなくても、この「距離をとる」ことが最も確実で科学的に裏付けられた対策といえます(総務省, 2024)。

電磁波は健康や睡眠に影響するのか?

国際機関の見解や研究データを整理し、どこまでが科学的に分かっているのかを確認してみます。

WHOや国際機関の見解

世界保健機関(WHO)は、電磁波の健康影響について「これまでの研究では、日常生活で使用されるレベルの電磁波が人に有害であることを示す明確な証拠は得られていない」と報告しています(WHO, 2024)。

また、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)は、100kHz〜300GHzの高周波電波について国際的な安全基準を策定しており、スマートフォンの電波はこの基準内で使用されています(ICNIRP, 2020)。

つまり、国際的な意見としては「通常の使用では大きな健康被害は確認されていない」という立場です。

しかしながら、電磁波過敏症という症状を訴える人がいることや電磁波を避けることで体調がよくなる人がいることは事実です。

脳波やメラトニンに関する研究

睡眠や脳への影響を調べた研究がいくつかあります。たとえば、寝る前に強い光や電波を浴びると、脳波の変化やメラトニン分泌の抑制につながる可能性があると報告されています(Harvard Health Publishing, 2012)。

過度に心配する必要はない理由

スマホの電磁波は、距離をとることで急激に弱まります。ICNIRPのガイドラインでも「数十センチ離れるだけで曝露は大幅に減少する」と示されています(ICNIRP, 2020)。

また、私たちが日常的に浴びている電磁波の多くは太陽光や生活家電からのものであり、スマホだけが特別に強いリスクを持っているわけではありません。

したがって「枕元で長時間使用しない」「寝るときは50cm〜1m離す」といった基本を守れば、健康や睡眠に重大なリスクを心配する必要はほとんどないといえます。

電磁波グッズの真実

市場には「電磁波を吸収」「電磁波をカット」といったキャッチコピーのグッズが数多く出回っています。寝室に置くものからスマホに貼るステッカーまで種類は豊富ですが、果たして本当に効果があるのでしょうか。

ここでは仕組みや注意点を整理し、正しく選ぶための視点を紹介します。

シールド布やステッカーの仕組み

電磁波を遮るとされるシールド布やケースは、導電性のある素材を利用して「電波を反射させる」ことで一部の遮蔽効果を得る仕組みです。これは原理的には正しいですが、布やステッカー程度では完全に遮断することはできません。

総務省やICNIRPの基準でも、日常生活で利用できる市販グッズの多くは十分な効果を実証できていないとされています(ICNIRP, 2020)。

本当に効果があるなら「スマホが圏外になる」はずだが、そのような商品は存在しない。

電磁波対策グッズでスマホの電波を遮断できるのならば、スマホは圏外になるはずです。しかし、現実的にそのような商品は市販されていません。

実際に「電磁波カット」とうたうステッカーを貼っても、スマホは普通に通信できます。つまり通信できる時点で、強い電波は届いているということです。

購入時に注意したいポイント

「電磁波を吸収」「身体に届かなくする」といった表現には注意が必要です。電磁波はエネルギー波なので、単純に“吸収して消せる”ものではありません。

電磁波対策グッズは効果が期待できないケースが多いのです。(proANNEX)消費者庁も過去に「科学的根拠が不十分な電磁波グッズ」を問題視した例があり、購入する際には冷静に見極める必要があります。

寝室でできるシンプルなスマホ電磁波対策

寝るときにスマホの電磁波を完全にゼロにすることはできませんが、基本を押さえれば不安を大幅に減らすことができます。

高価なグッズを買わなくても、実はシンプルな習慣の積み重ねが一番効果的です。ここでは、寝室でできる具体的な対策を紹介します。

近づかない・離れる・使わない

電磁波対策の基本は「距離」です。スマホの電波は距離の二乗に反比例して急激に弱まるため、枕元に置かないだけで曝露は大きく減少します。

就寝時に「ベッドから離れた机や棚に置く」と決めるだけで安心感が高まります。

どれくらい離せば安心?(50㎝~1mが目安)

国際的なガイドラインでも「数十センチ離れるだけで曝露は大幅に減少する」と示されています。目安としては 50cm〜1m。(参考 ICNIRP WHO)ベッドサイドテーブルや机に置く程度の距離で十分効果があります。

どうしても近くに置きたい場合でも、せめて頭の横ではなく足元や離れた場所に置くと安心です。

機内モードや電源オフの活用

スマホを完全に手放すのが難しい人は、機内モードを活用しましょう。機内モードにすると通信が止まり、高周波の発生がほぼゼロになります。

さらに確実に遮断したい場合は電源を切ってしまうのも一つの方法です。「使わないときは電源OFF」というだけでも、睡眠環境は大きく改善されます。

スマホ以外の要因も見直そう

電磁波の対策というと「スマホ」に注目が集まりがちですが、寝室環境を整えるためにはスマホ以外の要因も意識することが大切です。電磁波は生活のあらゆる場面に存在するため、寝室の工夫だけでも安心感が大きく変わります。

Wi-Fiルーターや家電からの電磁波

寝室にWi-Fiルーターを置いている場合、就寝中も常に電波が飛び交う環境になります。できればルーターは寝室以外に設置し、寝るときは電源を切るかタイマーを利用すると安心です。加湿器や空気清浄機などの家電も同様に、ベッドから離して配置するのがおすすめです。

枕元にコンセントプラグがあると「電場」の影響を受けやすい

コンセントや延長コードからは「電場」が発生しています。特に枕元にプラグや充電器があると、頭部が常に電場の近くにさらされることになります。寝るときには延長コードをベッドの近くに置かず、可能であれば壁際から少し距離をとるのが理想的です。

照明やブルーライトの工夫で睡眠改善

寝室の明るさも大切です。強い白色LEDやスマホ画面のブルーライトは、夜間に浴びるとメラトニン分泌を抑制し、眠気を妨げる可能性があります。

就寝前は暖色系の照明に切り替える、スマホはナイトモードを利用するなど、光の工夫も「電磁波対策」です。

ほんの少し工夫するだけでいいんだね。

正しい知識で無駄な出費をせず、安心して眠る

電磁波について調べると、不安をあおるような情報や、高額な対策グッズが目につくことがあります。

しかし、ここまで見てきたように、国際的な研究や指針では「日常的なスマホ利用で重大な健康被害は確認されていない」というのが現時点での結論です。

怖がり過ぎなくて大丈夫

電磁波は、ゼロにすることは不可能ですが、基本を守るだけで必要以上に浴びることは避けられます。大切なのは「過度に怖がらず、バランスよく対策すること」です。

シンプルな習慣で快眠をサポート

・スマホを枕元に置かない

・就寝時は機内モードや電源OFFにする

・Wi-Fiルーターやコンセントから距離をとる

これらの習慣を取り入れるだけで、無駄な出費をせずに睡眠環境を大きく改善できます。グッズに頼らなくても、正しい知識とちょっとした工夫で「安心して眠れる環境」は手に入るのです。